コミュニティバスを活用した「貨客混載事業」で官民双方にメリットを実現。「団子」と「串」の都市構造で、コンパクトなまちづくりを目指す – 富山市

富山県富山市

富山市の官民連携の取組について、同市の企画調整課、交通政策課にお話を聞きました。本日はよろしくお願いします。

よろしくお願いします。

まずは、企画調整課の皆様にお話をお伺いします。

富山市の概要

富山市は官民連携が活発ですが、まずはその背景として富山市のまちづくりについて教えてください。

本市の理念は、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくりです。

持続可能なまちづくりとして、居住、商業、業務、文化等の都市の諸機能を集積する地域の拠点を「団子」に見立て、

利便性の高い公共交通を「串」として繋ぐことで、インフラ投資を分散させずに、

団子と串のコンパクト・プラス・ネットワークとも言える都市構造を目指しています。

面白い表現ですね。そのような都市構造を目指すに至った背景を教えてください。

人口減少や超高齢社会はもちろんですが、富山は車社会が進んでいて、夫婦で1台ずつ車を所有している家庭もあるほどです。

多くの人が車だけを使うことで公共交通が衰退し、ますます車に依存してしまいます。公共交通の利用促進により二酸化炭素の排出も抑制できますし、

長い将来を見据えた持続可能な都市経営をするために、コンパクトなまちづくりが必要だという結論を基に、さまざまな施策を進めています。

なるほど。富山市は平成17年に7市町村が合併していますが、その影響もあるのでしょうか。

コンパクトなまちづくりを理念として掲げたのが約20年前ですので、ほぼ同時期です。

合併に伴い類似の公共施設が各地域に複数存在するという課題もあり、各地域に点在する生活拠点を利便性の高い公共交通で結ぶことが必要でした。

官民連携やSDGsの取組

富山市の官民連携に対する取組を教えてください。

官民連携を所管する部署や、独自の官民連携プラットフォームがあり、県内の地方公共団体や地域金融機関、そして民間事業者等の参画を得ながら活動しています。

また、市民サービスの向上や地域課題の解決を図るため「官民連携提案制度」を設け、民間企業のノウハウや自由な発想に基づく提案を広く募集し、事業化を進めています。

官民連携の取組について説明する 富山市 企画調整課 八木 新大朗様

独自のプラットフォームがあるのですね。SDGsへの取組も活発のようですが、具体的にどのような活動をしていますか。

SDGsの推進に向けては、市民や企業、団体と連携する「富山市SDGsサポーター登録制度」を設けています。さらに、先述したコンパクトなまちづくりを目指すため、

一昨年、スマートシティ推進プラットフォームを作りました。各プラットフォームやサポーター登録制度など、複数の制度を活用しながら、官民連携を進めています。

地方創生SDGs官民連携プラットフォームには、富山市の連携事例が3件掲載されていますが、具体的な取組内容を教えてください。

富山市と富山市立呉羽小学校、株式会社LIXILによって実現した「足元から広げよう。マンホールを活用したSDGsの普及促進」という事例があります。

SDGsを啓発するデザインのマンホールを作り、富山駅前に設置した事例なのですが、これはSDGsに関心の高い小学校で、

ごみのポイ捨て問題に高い意識を持つ小学生たちが企画書を作り、市に提案・プレゼンをしたのがきっかけです。

海洋プラスチック問題なども含め、何かアクションができないかという流れの中で、その啓発に繋がるようなデザインを子供たちが提案してくれました。

小学生がプレゼンとはすごいですね‥。元々、そういったテーマを与えてプレゼンするイベントが継続的に行われていたのでしょうか。

LIXILが富山市SDGsサポーターに登録しており、環境問題に近いテーマで小学校に出前授業をしていたという背景はあります。

ただ、特に富山市からはアクションを起こしていないため、小学生たちがマンホールをSDGsに絡めて何かできないか、自ら考えて提案してくれたという経緯です。

官と民だけではなく、教育機関も巻き込んでの取組は素晴らしいですね。

そうですね。海洋プラスチックごみ問題が深刻化する中、富山市としても陸域からのプラスチックごみ等の排出抑制を図るため、

市民や企業等の意識の醸成や行動変容を促し、SDGsの実践に繋げていくことは課題となっていました。

本市は毎年、SDGsウィークというイベントを開催して意識啓蒙を行っていますが、

富山湾に流れ着くゴミの約8割は陸域から捨てられたゴミが原因だと考えられますし、

身近な環境問題を市民の皆様に考えてもらうためにも、素晴らしい取組だと思います。

続いて、交通政策課の皆様にお話をお伺いします。

官民連携実績

富山市が実現した、配送業者との官民連携事例について教えてください。

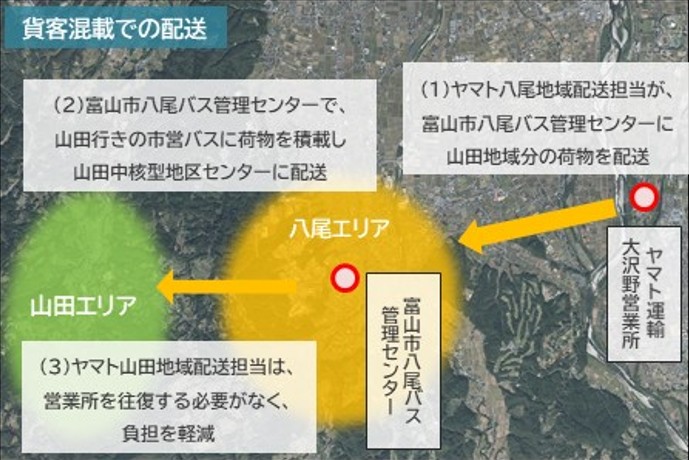

ヤマト運輸との連携により実現した「貨客混載事業」をご紹介します。

ヤマト運輸が富山市八尾バス管理センターまで荷物を運び、

その荷物を市営のコミュニティバスが引き継いで山田地域まで運ぶものです。

市のコミュニティバスで宅配便の荷物を運ぶということですか。

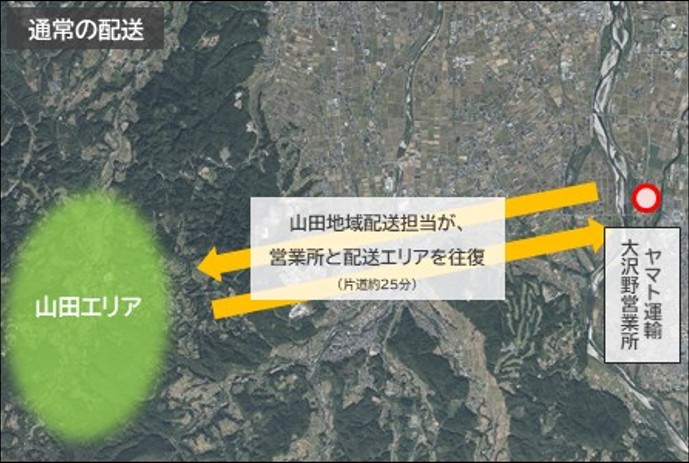

その通りです。ヤマト運輸の営業拠点のひとつに大沢野営業所という営業所があり、八尾・婦中・山田地域などの配送を担当していました。

その中でも営業所から最も遠い山田地域への配送を担当する運転手は、1日に2~3回程度大沢野営業所と山田地域を片道25分かけて往復していました。

この貨客混載事業では、ヤマト運輸の大沢野営業所から山田地域への配送物を、富山市八尾バス管理センターまで運んでいただき、 そこでコミュニティバスに積み替えます。そしてコミュニティバスが配送物を山田の中核型地区センターまで配送し、 そこから再び山田地域のヤマト運輸配達員が引継ぎ、個別のお宅へ配送します。 これにより、ヤマト運輸も山田地域への配送物を運ぶ距離が減り、配達員の負担の軽減につながっています。

この貨客混載事業では、ヤマト運輸の大沢野営業所から山田地域への配送物を、富山市八尾バス管理センターまで運んでいただき、 そこでコミュニティバスに積み替えます。そしてコミュニティバスが配送物を山田の中核型地区センターまで配送し、 そこから再び山田地域のヤマト運輸配達員が引継ぎ、個別のお宅へ配送します。 これにより、ヤマト運輸も山田地域への配送物を運ぶ距離が減り、配達員の負担の軽減につながっています。

どのような経緯でその事業が生まれたのですか。

コミュニティバスの利用者数は、平成27年から令和5年までの9年間で、八尾地域で約23%、山田地域で約36%減少しており、収益性の向上が課題となっていました。

そこで、全国的に飛行機や新幹線などで貨客混載事業が広く行われていることを踏まえ、本市でも実現できないか、複数社にヒアリングしました。

そして、我々が抱える課題解決に向けて双方のメリットが合致し実現しました。

富山市から提案したということですね。本来載せる必要のない荷物を富山市が運ぶという業務が発生していますが、2者間でどのような調整をしているのでしょうか。

コミュニティバスに荷物を載せて稼働する毎に、ヤマト運輸から配送料として1000円をいただいています。

コミュニティバスの運賃は一律200円なので、お客さん5人分の乗車料金と同額ですし、ほとんど毎日稼働があるので収入として非常に大きいです。

また、環境面からも排気ガスの削減にもつながりますし、ヤマト運輸にとっても燃料費の削減につながったと聞いています。

昨今のドライバー不足にも有効な官民連携事業でして、お互いにメリットがあると考えています。

今後、地域や連携先を広げていく可能性もありますか。

そうですね。今回のヤマト運輸の場合は、富山市南部の営業所と、南西部の中山間部地域を繋ぐ形で、そのルートがちょうどコミュニティバスと一致した結果と言えます。

また、燃料効率や業務効率につながっていることに加え、ヤマト運輸が対面サービスを重視する企業であったことも大きな要因と考えています。

同じ業務効率化を目的としていても、他社では置き配を進める中、ヤマト運輸は拠点間配送を混載にして効率化する一方で、セールスドライバーによる対面接客に時間をかけることを企業価値としています。

ヤマト運輸の企業方針とコミュニティバスの収益性の利害がうまくかみ合ったという訳です。

もちろん、ヤマト運輸に限らず、他の企業や地域でもまた別のメリットを出せる可能性はあると考えていまして、複数社にヒアリングしながら今後も拡充を模索していきます。

もちろん、ヤマト運輸に限らず、他の企業や地域でもまた別のメリットを出せる可能性はあると考えていまして、複数社にヒアリングしながら今後も拡充を模索していきます。

貨客混載事業について説明する 富山市 交通政策課 小川様

公共交通に関係する官民連携事例は、富山市の理念にも関わるので大きな意義がありそうですね。

公共交通に関する事例ですと、先日、富山駅前のファミリーマートにデジタルサイネージを置いて、バスの運行情報をリアルタイムで表示するという官民連携が実現しています。

バス待ち環境の改善という富山市の課題解決につながる事例で、ファミリーマートは集客効果だけでなく、社会貢献という面で企業のイメージアップにも繋がりそうです。

冬は雪が多くて外でバスを待つのも大変ですからね‥。ディスプレイ設置などの費用面はどうしていますか。

店舗内の一区画を提供いただいているので、設置や運営に関わる費用は全て富山市が負担しています。

また、市でディスプレイ広告を募集し、その収入をランニングコストに充てています。

今はあくまで実証実験的な意味合いが強く、駅前の特定のフランチャイズ店舗とだけ契約を締結したという流れでしょうか。

特定の店舗だけではなく、全社的に協定を結びました。

ただ、まずは導入してみて、今後はどこの店舗が適しているか探りながら、横展開していきたいと思っています。

なるほど。コンパクトなまちづくりという富山市の理念において、「団子」だけでなく、 公共交通という「串」に関わる官民連携も、さまざまな形での広がりが期待できそうですね。 地方創生SDGs官民連携プラットフォームも今後ぜひご活用いただければと思います。本日はありがとうございました。

ありがとうございました。